スタッフブログ

遺言書を書いてみよう

弁護士 加藤美代

1 何故、遺言書を書くの

亡くなった後に、自分の財産を誰がどんなふうに相続するのか心配になることがありませんか。そんな心配を解決するのが遺言書です。遺言書は亡くなった後に自分の財産を自分の意思で処分する方法です。遺言は、相続人ではない人(内縁関係の人、血縁関係にない人や団体など)に財産を残すことができ、遺言を残す人の意思で遺産の分配を決めたり、特定の遺産を特定の相続人に相続さたりすることができます。

同時に、亡くなった人の意思を明らかにすることによって、残された相続人間の争いを避けることもできます。

2 誰が遺言書を書けるの

遺言書は、15才以上の人(民法961条)で、遺言をする時において遺言する能力を有していれ(民法963条)ば、だれでも遺言することができます。

後見を受けている人(被後見人)も、遺言をする能力が遺言時に回復し、医者2名の立会があり、遺言の能力が回復していることを遺言書に明記すれば、遺言書を作ることができます(民法973条)。ただ、遺言する能力が回復していることの立証が大変難しいので、元気な時に遺言することをおすすめします。

3 遺言の種類

遺言書には、公証人役場で作る公正証書遺言(民法969条)、自分で作る自筆証書遺言(民法968条)があります。

遺言の内容を秘密にする秘密証書遺言(民法970条)、一般危急時遺言(民法976条)、難船危急時遺言(民法979条)、伝染病隔離者の遺言(民法977条)、船舶隔絶地遺言(民法978条)など特別な遺言もありますが、これから一番簡単に作れる自筆証書遺言について述べていきます。

4 遺言書に書けること

遺言書に書いて効力を持つ事項は、次のように法律で決まっています。

①相続分の指定(民法902条)

相続人の誰にどの財産を相続させるか、など。

②財産の処分

法定相続人以外の人に財産を遺贈する(民法964条)、など。

③相続人の廃除(民法893条、民法894条)

相続人のうち、著しい非行があった人や、遺言者を害することをした人の相続権を奪うこと。

④子どもの認知(民法781条2項)

⑤遺言執行者の指定(民法1006条)

遺言に書いた内容を実行する人を指定する。

⑥相続にあたって、条件をつけること

遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割禁止(5年を限度とする)(民法908条)

特別受益の持戻しの免除(民法903条3項)

相続人間の担保責任の定め(民法914条)

遺贈の減殺の方法(民法1043条)

⑦その他

未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民法839条、民法848条)祭祀主宰者の指定(民法897条1項)

遺言書は、亡くなってから初めて効力を持つ文書ですので、何でもかんでも書いたことに法的効力を認めると、不当な相続や混乱が生じてしまうことが考えられます。そこで、予め法的効力を持つ事項を法律で決めてあるのです。

5 自筆証書遺言の書き方

(1)遺言書に書くことが決まったら、まず、用紙を準備しましょう。用紙は何でもいいです。コピー用紙でも便箋でもチラシの裏紙でもOKです。

(2)自筆証書遺言は、遺言者本人が、遺言の全文、日付及び氏名を自ら手書きして押印します(民法968条1項)。

遺言の内容から日時氏名まで、全部自分で書く必要があります。財産目録だけは、パソコンや代筆で作成することができます。ただし、その場合には財産目録の全てのページに署名と押印が必要になります(民法968条2項)。基本は全部手書きすると考えておきましょう。

文書を訂正するときは、訂正する場所に訂正印を押し、変更することを明記して署名して下さい(民法968条3項)。これを怠ると訂正の効果は生じません。

遺言書を書いた日付を書きます。年月日が客観的に特定できることが必要です。「令和7年1月吉日」では吉日はいろいろあって客観的に日がわからないので、効力がありません。「私の還暦の日」は1日しかないので特定されるので有効です。

最後に自筆で氏名を書き、判を押します。印鑑はどんなものでもかまいません。実印である必要もありません。

(3)書く内容は、自由ですが、4で述べたように遺言の効力が生じる事項は決まっています。自筆証書遺言は、いざ執行しようとしたときに効力が無いというようなことを避けるためになるべくシンプルに遺言者の意思が伝わるように書きましょう。誰に何を残すのかをはっきり書きましょう。

(4)時々、仲の良いご夫婦が、お互いに遺言書をつくりあうことがあります。このような場合は、必ず、ご夫婦1人1人が遺言書を書く必要があります。夫婦二人で1通の遺言書は書くことができません(民法975条)。

(5)書き上げた遺言書は,封筒に入れてもそのままでも、封印があっても無くても、遺言書の効力に違いはありません。いずれにいせよ、見つけたままの状態で検認することが必要です。

遺言書は、いつでも撤回でき(民法1022条)、何度でも書き直せます。そこで、日付が死亡日に一番近い遺言(最後の遺言書)が有効な遺言書になります。

6 検認と自筆証書遺言書保管制度

(1)遺言者がお亡くなりになり、遺言書を見つけた人は、直ちに見つけたままの状態の遺言書を家庭裁判所に持って行き検認(民法1004条)の手続を取らなければ成りません。勝手に封を開けたり遺言を執行したりすることは許されません。検認の手続をしないと5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。検認の手続を怠ると、過料に処せられるだけでなく、実務上、登記や銀行の解約の手続が進みません。

(2)自筆証書遺言書は自宅で保管される事がほとんどですが、紛失等のおそれがあり、相続をめぐるトラブルの原因になることがあります。そこで、2020年7月から、「自筆証書遺言書保管制度」が開始され、法務局で自筆証書遺言書を保管できるようになりました(法務局における遺言書の保管等に関する法律)。

自筆証書遺言書保管制度を利用すると、法務局職員が、民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文、日付、氏名の自書、押印の有無等)を行いますので、遺言書が方式不備で無効になることが防げます。そして、自筆証書遺言の存在が明らかなので、検認の手続が不要となります。

7 自筆証書遺言の注意

検認の手続にしろ、自筆証書遺言書保管制度にしろ、遺言書の有効・無効を明らかにするものではありません。遺言の内容が有効か無効かは遺言事項にあるかとか文言からわかるかという解釈に委ねられます。

また、遺言書が相続人の遺留分(民法1042条)を侵害している場合、遺留分を侵害された相続人は、侵害している人に対し、遺留分侵害請求をすることができます(民法1046条)。せっかく、相続人の争いを避けるための遺言書が新たな紛争を生じさせる事になってしまいます。

自筆証書遺言は遺言書の中では最も簡単にできる遺言書です。ただし、ちょっとしたミスで思い通りの結果にならないこともあります。想定した通りの遺言の効果を発生させたいのであれば、書いた内容について弁護士などの専門家のチェックが必要です。

遺言をより確実にするためには、費用はかかりますが、公正証書遺言にしておくことが望ましいです。

公正証書遺言は、弁護士などが原案を作成し、元裁判官や元検察官などの法律の専門家である公証人が作成します。そこで、遺言書が無効になる恐れが少ないといえます。公正証書遺言は、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間、公証人役場で保存されるので、遺言書を紛失する恐れも少ないです。

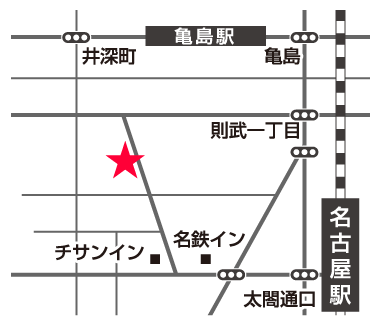

遺言書の作成を考えている方は、一度、当事務所にご相談下さい。

この記事の担当者

-

「まず、相談を。」

いろいろ考えるより、まず、聞いてみてください。それからゆっくり一緒に考えましょう。相談が早ければ早いほど、いろんな解決方法が考えられます。

気軽な相談をお手伝いするのが友の会です。

ブログ更新履歴

- 2025年10月9日スタッフブログ第43回友の会総会をふりかえる ~「ご飯論法」「呪いの言葉」を超えて言葉の力を取り戻す~

- 2025年1月7日スタッフブログ遺言書を書いてみよう

- 2024年3月29日スタッフブログ健康フェスタに参加しました

- 2024年1月22日遺産・相続解決事例をご紹介 こんなお困りごとありませんか?-相続-