スタッフブログ

インタビュー 戦争体験を語り継ぐ 名古屋空襲体験者 服部 勝子(はっとり かつこ)さん

使えなかったランドセル

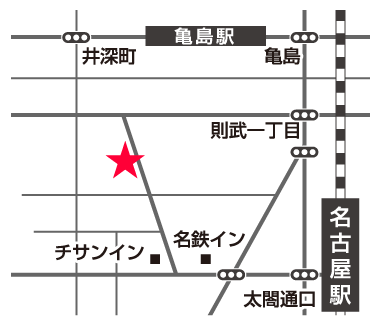

日本軍「慰安婦」問題の解決を求める会・中村の事務局を務めている服部勝子さん。当法人本部事務所がある中村区で長らく活動されておられます。次世代に戦争の記録を残すための活動にも取り組んでいる服部さん自身の戦争体験と名古屋空襲について、お話をうかがいました。聞き手は兼松弁護士。

―まず生い立ちをうかがっていいですか。

1938年生まれで、生まれたときには父は日中戦争で出征して家を留守にしていましたが、2年ほどで戻ってきました。両親は中区栄町で髪飾・かんざしや着物の小物を扱う、小間物店を営んでいました。ところが太平洋戦争が始まり、父は徴用で家にほとんどいませんでした。私はお手伝いさんに子守をしてもらっていたようです。

―本当にまさに名古屋の中心、繁華街ですね。

店の西側には明治屋や丸善があり、当時の広小路通りにはお店やレストランなどもあって賑わっていました。八高の学生さんが高下駄を履いて音を立てて通っていたこと、白髪の高齢男性がステッキをついて毎日通るので広小路伯爵と呼ばれていたこと、大晦日は夜中12時を過ぎてもお客さんがあったことなど、母から聞きました。

―1945年4月に地元の白川国民学校入学の予定だったのですね。

入学を控え、私は白川国民学校の制服やランドセルを用意してもらい、写真店でも制服・ランドセル姿の写真を撮影してもらい、入学を楽しみにしていましたが、入学直前に空襲で自宅もろともランドセルも焼けてしまい、使うことは出来ませんでした。

― 空襲のことは覚えていますか。

入学を控えた3月19日、我が家が焼失しました。空襲はたびたびありましたが、その日は、弟をおぶった母に手を引かれ、家の防空壕ではなく明治屋の地下に避難しました。母によれば、起こされて眠かったのか、私は相当ぐずったようです。母はどんなに困ったかと思います。

明治屋の人が、2階の窓際のセルロイドに引火すると大変なので奥に移さないといけないと言い、皆で手伝いました。その際窓越しに外が見えましたが、一面が火の海でした。我が家が焼け落ちるのも、そのときに見えました。

その後、地下に戻ったのですが、明治屋の人が、「このまま地下にいたら蒸し焼きになってしまう。外へ行って下さい。」とシャッターを開け、外に出るようにと促しました。しかし、外はびっしりと焼夷弾で埋まっており、足の踏み場もなく、「蒸し焼きになってもいいのでここにおらしてください。」と母や一緒にいた人が頼みこみ、シャッターを閉めてもらいました。

結果的に私達は、明治屋の地下に避難して助かりましたが、戦後、テレビ番組で、戦時中にビルの中で蒸し焼きになって亡くなった方々がいたとの報道をみたとき、一歩間違えば私たちも命を落としていたのだと改めて実感しました。

―B29が通り過ぎていった後のことは記憶にありますか。

朝になってようやく外に出られたと思います。稲沢に住んでいた親戚(叔父)が、大八車で来てくれ、それに乗って稲沢に行った記憶です。自宅焼失のため、稲沢で間借りして暮らすことになりました。後日父について名古屋に行き、焼け跡を見たとき、本当に何も残っていなかったことを記憶しています。今まで生活していた家が一瞬にして焼けてしまいショックだったけれども、当時両親がどんな思いをしたかと思うと・・・(言葉に詰まる)。

―稲沢に行った後の生活は?

稲沢でも空襲がありました。間借りで防空壕もなかったため、B29が過ぎていくまで、階段から降りた一番下の隅で母が私と弟とを抱きしめていました。母が心底恐怖を感じているのが母の身体を通じて私にも伝わってきたのを強く記憶しています。

その後、既に姉が学童疎開をしていたことから、対象年齢に達していなかった私も特別に受け入れてもらえるということで、姉のいる三重県亀山のお寺に行きました。しかし、幼い私にとって学童疎開での生活は余りにも苛酷であり、ほどなく栄養失調になってしまい、稲沢に帰ることになりました。そのため8月15日は、稲沢で迎えています。その日、灯火管制で電灯に掛けてあった黒い布をとって、夜に灯りをつけたときにぱっと明るくなった、その明るさが、記憶に強く残っています。

―戦後の生活は?

お米もなく、配給も少なく、両親は私たちを食べさせるのに本当に苦労したと思います。防空壕に入れて焼失を逃れた着物をお米に換えるなどして、何とか食べ物を確保していました。当時、弟がイナゴか何かを取ってきて、それを焼いて食べたり、真っ黒でバサバサのうどんを食べたことなど記憶しています。

小学校は稲沢で2学期から通いました。小学校では、教科書を黒塗りにしました。短期間ではありましたが、外に大きなテントが張られ、そのテントの中にぎゅうぎゅう詰めに並べられた机で勉強した時期もありました。

8年ほどして名古屋に戻りました。

―服部さんは、平和のための活動をずっと続けておられますね。

何か話をするたびにいつも「絶対に戦争はいかん」といっていた母の思いを受け継ぎ、私は平和を守る活動を続けてきました。2010年、韓国併合100年のとき、韓国の集会で日本軍「慰安婦」被害者の悲痛な訴えを聞き、日本の加害の歴史を知り、解決のための活動をしています。日本では、多くの若い女性が遊郭から戦地に送られ日本軍将校の「慰安婦」にさせられました。再び日本が戦争をすることがないよう、中村9条の会や、なごや損保9条の会に参加しています。

―最近、「戦争の記憶」という冊子を姉弟やいとこで協力して作成したと伺いました。

自分の親族の戦争の記録を残そうと、皆に呼びかけて手作りの冊子「戦争の記憶」を2021年2月に発行しました。いとこの中には夫が戦死した方もいました。皆それぞれ、戦争の記憶についてしっかりと書かれ、戦争体験は生涯忘れないものだと思いました。この交流の中で、私の「勝子」という名前が伯父につけられたことを初めて知りました。父が出征していて、いなかったときのことです。母からは、私の名付けの経緯は一切話されたことがありませんでした。いとこ(勝彦)の父が、私の名を「勝子」とつけてくれましたが、母が名付けの由来を一切話さなかったのは、戦争の「勝利」を願うような名は不本意だったのではないかと察しています。その後、防空壕で戦火を逃れた市松人形の着物の裏地に「可津子」と染められていたのを見つけたとき、母の思いを知ることができました。

―「竹橋町に空襲があった」という冊子も作成されたのですね。

私が現在住む中村区の竹橋町にも空襲がありました。以前、町内の会合で金光教の教会長夫人(故人)が戦争体験を話されたときのお話が心に残っており、何とかそのときのお話を記録に残せないかと息子さん(現会長)に尋ねてみたところ、金光教の記念誌に書いた物があるといって出してくださいました。さらに牧野小学校の記念誌に記載された「牧野の空襲」の記録も掲載できました。町内の方々と協力できたことで、手作りの冊子が出来ました。

本来政府が戦争の被害をきちんと調査し、民間空襲被害者にも補償をすべきところ、救済を放置してきました。戦争被害の記憶が風化することを危惧します。しかし一方で「名古屋平和の日」の制定の活動など、若い人が戦争の記憶を引き継いでくれていることに、今、大きな希望を感じています。この流れを大きく育て、平和を守っていきたいと思います。

この記事の担当者

- 気軽にご相談いただくことにより、紛争の発生、拡大を防止できることがあります。「こんなこと相談していいのかな?」と迷われている方にとって、相談しやすいと思っていただける、そして、相談して良かったと思っていただける弁護士でありたいと思っております。

ブログ更新履歴

- 2025年2月12日スタッフブログインタビュー 戦争体験を語り継ぐ 名古屋空襲体験者 服部 勝子(はっとり かつこ)さん

- 2024年12月23日スタッフブログ選択的夫婦別姓

- 2024年3月25日スタッフブログ相続学習会を開催しました

- 2022年12月28日スタッフブログ離婚-その種類や手続に関する基本的な知識について